Wahl in Europa

Europawahl 2024 – Themen, Chancen, Hoffnungen.

Vom 6. bis 9. Juni 2024 wählen über 350 Millionen Europäer ihre Abgeordneten für das Europäische Parlament.

© picture alliance / Andreas Franke | Andreas FrankeVom 06. bis 09. Juni 2024 wählen über 350 Millionen Europäer ihre Abgeordneten für das Europäische Parlament. Deutschland allein stellt 96 Europaabgeordnete. Rückblickend auf 2019 offenbart sich ein Wandel in der politischen Landschaft, geprägt von steigendem Interesse und vielfältigen Themen wie Friedenssicherung, Migration und Klimaschutz. Inmitten der Prognosen und Umfragen bleibt jedoch die Frage: Wer wird die Zukunft Europas maßgeblich gestalten?

Im Zeitraum vom 06. – 09. Juni 2024 wählen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union rund 350 Millionen Unionsbürgerinnen und Unionsbürger die Abgeordneten für das Europäische Parlament. In Deutschland werden 96 Europaabgeordnete gewählt, genauso viele wie bei der Europawahl 2019.

Bei der zehnten Direktwahl des Europäischen Parlaments am 9. Juni 2024 werden nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis) in Deutschland bis zu 64,9 Millionen Deutsche und weitere Staatsangehörige der Europäischen Union (EU) wahlberechtigt sein, davon 33,3 Millionen Frauen und 31,7 Millionen Männer. Unter diesen Wahlberechtigten befinden sich schätzungsweise 60,9 Millionen Deutsche, die von Amts wegen wahlberechtigt sind. Daneben können an der Wahl außerdem rund 4,1 Millionen weitere Unionsbürgerinnen und -bürger teilnehmen.

Unter den Wahlberechtigten befinden sich etwa 4,8 Millionen (2019: 3,7 Millionen) potenzielle deutsche Erstwählerinnen und -wähler. Hinzu kommen bis zu 0,3 Millionen (2019: 0,2 Millionen) junge Unionsbürgerinnen und -bürger. Die gegenüber der letzten Europawahl erhöhte Zahl ergibt sich aufgrund der Änderung des Europawahlgesetzes: Zum ersten Mal können bei Europawahlen auch 16- und 17-Jährige teilnehmen.

Bei der Aufschlüsselung der Wahlberechtigten in Deutschland nach Altersgruppen stellen 30- bis 49-Jährigen mit 19,3 Prozent den größten Anteil, knapp vor den Menschen von über 65 Jahren (18,6 Prozent) und denjenigen zwischen 50 und 64 Jahren (17,4 Prozent). Die Personen zwischen 16 und 29 Jahren stellen nur ein knappes Zehntel (9,5 Prozent) der Wahlberechtigten.

Es treten insgesamt 35 Parteien und sonstige politische Vereinigungen mit gemeinsamen Listen für alle Bundesländer beziehungsweise mit Listen für einzelne Länder an.

Das Wahlergebnis 2019

Bei der letzten Europawahl verteidigten CDU und CSU (die getrennt kandidierten) zusammen ihre seit 1979 bestehende Stellung als stärkste deutsche Europawahl-Kraft. Von den beiden Unionsparteien erreichte die CDU 22,6 Prozent (-7,5), die CSU in Bayern 40,7 Prozent (+0,2), und somit bundesweit 6,3 Prozent (+1,0) der Wählerstimmen.

Die SPD fiel mit 15,8 Prozent auf einen neuen Europawahltiefstand und kam hinter den Grünen nur auf Platz drei. Zur Europawahl fünf Jahre zuvor gab die Partei -11,4 Punkte ab. Die Grünen erreichten mit 20,5 Prozent der Stimmen ihr bestes Europawahlergebnis und verbesserten sich gegenüber der Wahl 2014 um 9,8 Punkte.

Die Linke verlor 1,9 Punkte und fiel mit 5,5 Prozent (-1,9) hinter die AfD zurück, die sich gegenüber ihrem Europawahl-Einstand von fünf Jahren zuvor um 3,9 Punkte auf 11,0 Prozent steigerte und auf den vierten Platz vorrückte.

Von den Bundestagsparteien schnitt die FDP mit 5,4 Prozent zur Europawahl vergleichsweise am schlechtesten ab, verbesserte sich allerdings gegenüber 2014 um 2,1 Punkte und erreichte fünf Mandate.

Die Europawahlbeteiligung in Deutschland stieg dabei so stark wie noch nie zuvor, um 13,2 Punkte. 61,4 Prozent der Wahlberechtigten nahmen an der Europawahl teil, die höchste Europawahl-Beteiligung seit der Wiedervereinigung.

Die Stimmungslage in Deutschland vor der Europawahl

Im Politbarometer vom 30.05.2024 äußern 61 Prozent (+5 zu 2019; +23 zu 2014) der Befragten (sehr) starkes Interesse an der anstehenden Europawahl; 38 Prozent (-6 zu 2019; -24 zu 2014) sehen das für sich nicht. Auch der DeutschlandTrend Mai II vom 30.05. sieht deutlich steigendes Interesse an der Europawahl; hier äußern sich insgesamt 62 Prozent sehr stark (21 Prozent / +7 zu Anfang Mai) bzw. stark (41 Prozent / +6 zu Anfang Mai) interessiert; insgesamt 36 Prozent sind weniger (28 Prozent / -12) oder gar nicht (8 Prozent / unv.) interessiert.

Dass ihre Wahlentscheidung bei der Europawahl bereits sicher sei, sagen im Politbarometer am 30. Mai 58 Prozent der Befragten; 42 Prozent sehen das für sich anders.

Gefragt, welche Politikebene für ihre jeweilige Wahlentscheidung wichtiger sei, nennen im Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen am 30. Mai 41 Prozent die Bundespolitik, 55 Prozent die Europapolitik.

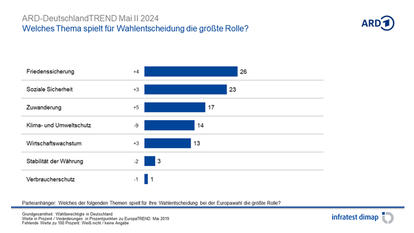

Der DeutschlandTrend Mai II von Infratest dimap vom 30.05. fragt, welches Thema bei der jeweiligen Wahlentscheidung die größte Rolle spiele. Hierbei wird „Friedenssicherung“ von 26 Prozent der Befragten genannt, gefolgt von den Themen „Soziale Sicherheit (23 Prozent), „Zuwanderung“ (17 Prozent), „Klima- und Umweltschutz“ (14 Prozent“) und „Wirtschaftswachstum“ (13 Prozent“).

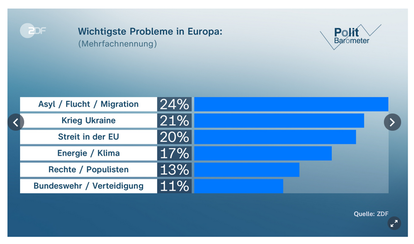

Das Politbarometer am 30.05. fragt nach den wichtigsten Problemen in Europa. Hier nennen 24 Prozent das Thema „Asyl/Flucht/Migration“, 21 Prozent das Thema „Krieg Ukraine“, 20 Prozent das Thema „Streit in der EU“, 17 Prozent das Thema „Energie/Klima“, 13 Prozent das Thema „Rechte/Populisten“ und 11 Prozent das Thema „Bundeswehr/Verteidigung“.

In den Umfragen, die die sogenannte „Sonntagsfrage“ stellen, liegt die Union deutlich vorn, gefolgt von SPD, Grünen und AfD, die untereinander „auf Augenhöhe“ liegen. Die FDP bewegt sich in den Vorhersagen um die (für die Europawahl nicht erhebliche) Fünf-Prozent-Marke. Schwer einzuschätzen sind die Wahlchancen des neu gegründeten „Bündnis Sahra Wagenknecht“, dem aktuell zwischen 5 und 7 Prozent zugetraut werden.