Todestag

80. Todestag von Hans von Dohnanyi (1. Januar 1902 - 9. April 1945)

Hans von Dohnanyi, undatierte Aufnahme

© picture alliance / SZ Photo | SZ PhotoAm 1. Januar 1902 als Sohn des ungarischen Komponisten Ernst von Dohnanyi in Wien geboren, wuchs Hans von Dohnanyi nach der Scheidung seiner Eltern bei seiner Mutter in Berlin auf. Er besuchte das 1903 gegründete „Realgymnasium zu Grunewald“ (seit 1946 Walther-Rathenau-Gymnasium), wo er seine spätere Frau, Christine Bonhoeffer, kennenlernte und sich mit deren Bruder Dietrich Bonhoeffer sowie mit Justus Delbrück lebenslang befreundete. 1920 legte er die Reifeprüfung ab. Anschließend studierte er Jura an der Berliner Wilhelms-Universität und schloss das Studium 1924 mit Prädikat ab. Nach einem Intermezzo als Assistent am Hamburger Institut für Auswärtige Politik trat er 1929 als persönlicher Referent zunächst in den Dienst des liberalen Reichsjustizministers Erich Koch-Weser und anschließend des parteilosen Curt Joël.

1934 übernahm von Dohnanyi die Aufgabe eines Büroleiters beim deutschnationalen Reichsjustizminister Franz Gürtner. Zum Nationalsozialismus hielt er auf Distanz und wurde kein Parteimitglied, was im Herbst 1938 zu seiner Versetzung an das Reichsgericht in Leipzig führte. Zu dieser Zeit kam es auch zu ersten Kontakten mit Repräsentanten des militärischen Widerstands gegen Hitler, mit Hans Oster und Wilhelm Canaris.

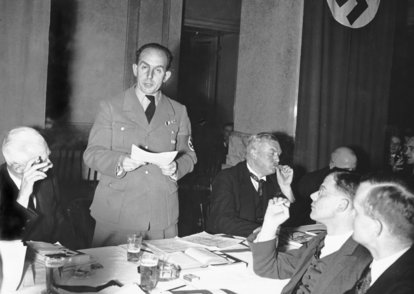

Bei einem Empfang im Reichsjustizministerium spricht der damalige Staatssekretär Roland Freisler. Rechts neben ihm sitzt Justizminister Franz Gürtner, im Vordergrund der damalige persönliche Referent des Ministers, Hans von Dohnanyi (1936).

© picture alliance / SZ Photo | ScherlIm Zweiten Weltkrieg diente von Dohnanyi als Abwehroffizier im Amt Ausland des Oberkommandos der Wehrmacht. Hier unterstand ihm das Referat Berichterstattung, wobei er zugleich zusammen mit Oster und Ludwig Beck Pläne für einen Staatsstreich ausarbeitete. Über den Vatikan ließ er bei der britischen Regierung vorfühlen, wie sich London zu Friedensverhandlungen ohne Hitler stellen würde. Trotz ernstzunehmender Zusicherungen vermochte sich die militärische Opposition aber nicht zu einem Staatsstreich gegen Hitler durchzuringen. Von Dohnanyi sah nunmehr keinen anderen Ausweg, als den Diktator zu töten. Im März 1943 wirkte er an dem von Henning von Treskow geplanten Bombenattentat mit. Der im Flugzeug Hitlers installierte Sprengkörper versagte jedoch.

Wenig später geriet der schon länger von den Nationalsozialisten beargwöhnte von Dohnanyi ins Visier der Gestapo. 1942 hatte er sieben jüdischen Bürgern, getarnt als Agenten der Abwehr, die Ausreise in die Schweiz ermöglicht, wofür Zahlungen aus einem geheimen Devisenfonds der Abwehr zu leisten gewesen waren. Dies führte zu einem Ermittlungsverfahren gegen von Dohnanyi, der am 5. April 1943 festgenommen und im Berliner Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis inhaftiert wurde. Es gelang Heeresrichter Karl Sack zunächst, das Verfahren zu verzögern. Doch als nach dem 20. Juli 1944 Unterlagen entdeckt wurden, die eine Beteiligung von Dohnanyis an Umsturzplänen bewiesen, wurde er in das Konzentrationslager Sachsenhausen verlegt. Im April 1945 fiel der Gestapo überdies das geheime Tagebuch von Canaris in die Hände, das Dohnanyi und weitere Widerständler, u.a. seinen Schwager Dietrich Bonhoeffer, den Abwehrchef Wilhelm Canaris und Hans Oster, schwer belastete. Ein am 6. April 1945 einberufenes Sondergericht unter Leitung eines SS-Richters verurteilte ihn in einem Schnellverfahren zum Tode. Das Verfahren wurde weder protokolliert noch erhielt der Angeklagte einen Verteidiger. Am 9. April wurde Hans von Dohnanyi im Konzentrationslager Sachsenhausen erhängt.

Das Schicksal von Dohnanyis war kein Einzelfall. Etliche Angehörige der liberal-konservativen Elite Deutschlands, oft dem diplomatischen Dienst oder der höheren Beamtenschaft zugehörig, wandten sich im Verlauf der nationalsozialistischen Herrschaft gegen Hitler und schlossen sich konspirativen Kreisen an. Diese Männer und Frauen suchten nach Möglichkeiten, dem verbrecherischen Regime ein Ende zu setzen und schmiedeten Pläne für eine Zukunft Deutschlands nach Hitler. Obwohl die Opposition mit größter Vorsicht am Werk war, wurde sie teilweise entdeckt. Ihre Protagonisten landeten in Untersuchungshaft, Gefängnis und Konzentrationslager, einige wurden vom Volksgerichtshof Roland Freislers verurteilt und hingerichtet, andere nach einem Schnellverfahren standrechtlich erschossen. Dies traf Mitglieder des Kreisauer Kreises, der Gruppe um Franz Sperr und Eduard Hamm oder des Solf-Kreises um Hanna Solf und Elisabeth von Thadden. Sie alle zeugen von einem anderen Deutschland, in dem Mut, Entschlossenheit und Zuversicht zur Auflehnung gegen das nationalsozialistische Unrechtsregime bestimmend waren.