Rechtsextremismus

Rechtsextremismus in Deutschland: Fünf Jahre nach dem Mord an Walter Lübcke

Der CDU-Politiker Walter Lübcke wurde im Juni 2019 in Kassel ermordet.

© picture alliance/dpa | Uwe ZucchiMit dem Mord an Walter Lübcke begann eine Serie rechtsextremer Anschläge, während der dreizehn Menschen innerhalb weniger Monate ermordet wurden. Am 2. Juni 2019 erschoss Stephan E. den Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Vier Monate später versuchte Stephan B., in eine Synagoge in Halle einzudringen, um dort ein Blutbad anzurichten. Als er sich keinen Zutritt zur Synagoge verschaffen konnte, tötete er zwei Menschen in der Umgebung. Weitere vier Monate später ermordete Tobias R. in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund sowie seine Mutter.

Gedenken an die Opfer des Attentats von Hanau.

© picture alliance / ZUMAPRESS.com | Sachelle BabbarObwohl die Mörder keinen persönlichen Kontakt hatten, gab es einen Zusammenhang. Diesen Taten ging eine Phase starker Verrohung im politischen und gesellschaftlichen Diskurs voraus. Die AfD, der parlamentarische Arm der Rechtsextremen, schürte jahrelang Hass gegen Flüchtlinge, Minderheiten und ausgewählte demokratische Politiker. Begriffe wie "Volksverräter", "Invasoren", "Bevölkerungsaustausch" und "Messermigration" gehörten zum Standardrepertoire der meisten AfD-Vertreter. Rechtsextreme Netzwerke wie der NSU 2.0, Nordkreuz und Combat 18 führten Todeslisten mit bis zu 25.000 Menschen, inklusive Namen und Adressen. Bombendrohungen gegen religiöse und politische Einrichtungen, Kitas unter Polizeischutz und Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte beherrschten regelmäßig die Schlagzeilen. Soziale Medien wurden zu Resonanzräumen rechtsradikaler Hetze, in denen Beleidigungen, Drohungen und Aufrufe zu Straftaten überhandnahmen.

Hetze schlug in offenen Terror um

In dieser Phase zeigte die Bundesrepublik ihre hässlichste Seite. Viele Menschen wurden sich bewusst, dass Hass gegen die vermeintlich Anderen in diesem Land immer noch tief verwurzelt ist. Der Mord an Walter Lübcke war ein Kulminationspunkt, an dem die Hetze in offenen Terror umschlug. Der Kasseler Regierungspräsident war jahrelang ein Feindbild für Rechtsextreme, nachdem er im Oktober 2015 auf einer Veranstaltung zur Unterbringung von Flüchtlingen für eine werteorientierte Politik plädierte. Den Anfeindungen rechtsradikaler Störer hielt er entgegen:

Ich würde sagen, es lohnt sich, in unserem Land zu leben. Da muss man für Werte eintreten. (…) Und wer diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist.

Lübcke stand fest auf dem Boden der Verfassung, radikale Ansichten waren ihm fremd. Er vertrat wertegeleitete Überzeugungen und warb für Toleranz und Menschlichkeit. Dafür wurde er von einem Rechtsextremisten ermordet. Der Täter Stephan E. verbreitete Verschwörungserzählungen und glaubte, das deutsche Volk solle durch Ausländer ersetzt werden. Er war einer der 24.000 Rechtsextremisten, die das Bundesamt für Verfassungsschutz damals zählte und von denen rund die Hälfte als gewaltbereit eingestuft wurde. Politiker und Behörden kamen zu dem Schluss, dass der Rechtsextremismus unsere Demokratie ernsthaft bedrohe.

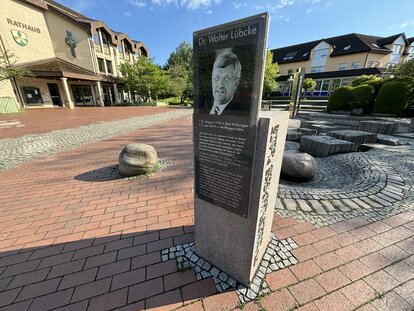

Blick auf den Gedenkstein für den ermordeten CDU-Politiker Walter Lübcke auf dem Dr.-Walter-Lübcke-Platz.

© picture alliance/dpa | Nicole SchippersDer wachsende Rechtsextremismus in Deutschland

Seither ist die Gefahr durch den Rechtsextremismus weiter gestiegen. In seinem letzten Bericht stufte der Verfassungsschutz rund 38.800 Personen in Deutschland als rechtsextrem ein, 14.000 davon als gewaltbereit – ein Anstieg von 60 Prozent in fünf Jahren. Die AfD ist fest im Parteienspektrum verankert, obwohl sie ihre Rhetorik noch verschärft hat und Kandidaten mit immer extremeren Ansichten aufstellt. Rechtsradikale diskutieren auf Geheimtreffen darüber, wie sie möglichst viele Menschen aus Deutschland deportieren können. Rassistische Sprüche gehören sowohl auf dem Schützenfest in Löningen als auch im Club auf Sylt zum Umgangston unter Gleichgesinnten.

Seit dem Mord an Walter Lübcke und den Anschlägen von Halle und Hanau wissen wir, dass Nazi-Parolen und rechte Hetze keine Bagatellen sind, sondern schlimme Konsequenzen haben können. Aus Worten werden Taten. Zwar haben staatliche Institutionen seit der Anschlagsserie einige Veränderungen im Kampf gegen den Rechtsextremismus vorgenommen, doch bleiben Kernprobleme bestehen. Die deutsche Sicherheitsarchitektur mit 17 Verfassungsschutzämtern, dem Bundeskriminalamt und dem Militärischen Abschirmdienst gleicht noch immer einem Flickenteppich mit enormen Effizienzverlusten. Die Behörden verfügen noch immer nicht über genug Kapazitäten, um Hass im Netz konsequent strafrechtlich zu verfolgen. Die Verfahren gegen mindestens 400 Polizeibeamte der Länder wegen des Verdachts rechtsextremistischer Einstellungen zeigen, dass radikale Umtriebe in Sicherheitsbehörden noch immer ein großes Problem darstellen.

Der Kampf gegen politische Gewalt und Hasskriminalität

Nach dem Angriff auf den SPD-Abgeordneten Matthias Ecke forderten zahlreiche Politikerinnen und Politiker Strafverschärfungen für das Zerstören von Wahlplakaten, für Angriffe auf Abgeordnetenbüros und für Beleidigungen. Das Strafrecht reicht jedoch völlig aus, um solche Täter zur Verantwortung zu ziehen. Der Mord an Walter Lübcke hat gezeigt, dass Extremismus nicht durch die Androhung härterer Strafen bekämpft werden kann. Stattdessen braucht es finanziell und personell angemessen ausgestattete Strafverfolgungsbehörden zur Durchsetzung des Rechts sowie Investitionen in die Präventionsarbeit und in Deradikalisierungsprogramme. Gefährder müssen konsequent entwaffnet und radikale Strukturen in Behörden bekämpft werden.

Im vergangenen Jahr gab es 2.790 Angriffe auf Politikerinnen und Politiker – eine Verdopplung im Vergleich zu 2019, als Lübcke ermordet wurde. Diese Zahlen belegen die zunehmende Verrohung unserer demokratischen Kultur. Zu oft wird Hass relativiert, ignoriert oder unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit legitimiert. Die Konsequenzen waren die Anschläge von Halle und Hanau sowie der Mord an Walter Lübcke. Wir sind es den Opfern schuldig, alles dafür zu tun, dass es nie wieder so weit kommt.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ist Bundesjustizministerin a.D. sowie stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung.